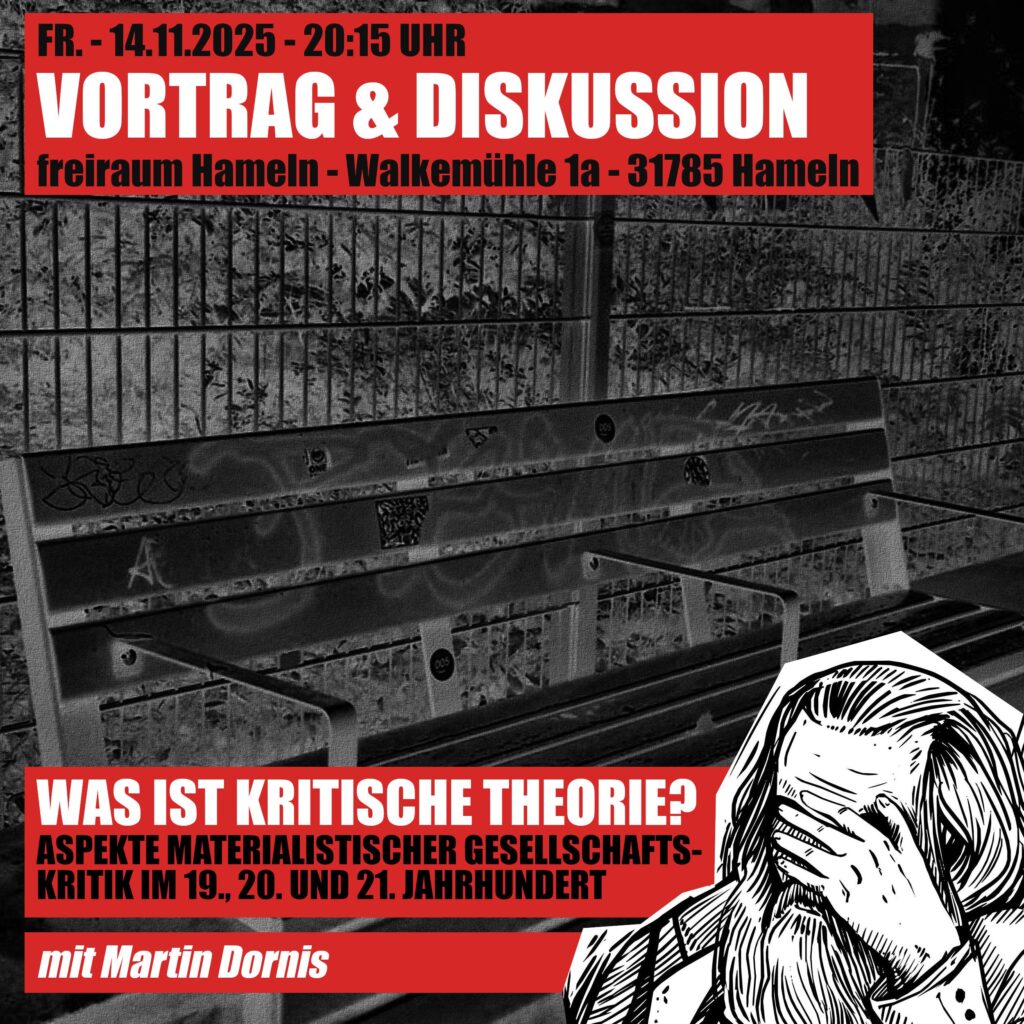

Am Freitag, den 14.11.2025, findet im freiraum Hameln (Walkemühle 1a, 31785 Hameln) ab 20:15 Uhr ein Vortrag samt anschließender Diskussion mit Martin Dornis zum Thema: „Was ist kritische Theorie – Aspekte materialistischer Gesellschaftskritik im 19., 20. und 21. Jahrhundert“ statt, auf den wir an dieser Stelle sehr gerne hinweisen. Den ausführlichen Ankündigungstext dokumentieren wir zudem nachfolgend:

Am Freitag, den 14.11.2025, findet im freiraum Hameln (Walkemühle 1a, 31785 Hameln) ab 20:15 Uhr ein Vortrag samt anschließender Diskussion mit Martin Dornis zum Thema: „Was ist kritische Theorie – Aspekte materialistischer Gesellschaftskritik im 19., 20. und 21. Jahrhundert“ statt, auf den wir an dieser Stelle sehr gerne hinweisen. Den ausführlichen Ankündigungstext dokumentieren wir zudem nachfolgend:

Was ist kritische Theorie?

Aspekte materialistischer Gesellschaftskritik im 19., 20. und 21. Jahrhundert

Die Weltgesellschaft befindet sich momentan in einer „multiplen Krise“, die sich auf unterschiedlichste Weise zeigt. Um nur einige Krisenerscheinungen zu nennen:

• drohende autoritäre Herrschaft, eine mögliche Wiederkehr des Faschismus und wachsende Zuwendung zu entsprechenden Parteien und Bewegungen weltweit

• zunehmende Suche nach Sündenböcken für gesellschaftliche Verwerfungen, die v.a. in Migrant*innen und Arbeitslosen gefunden werden

• eine sich zuspitzende Eskalation des Mensch-Natur-Verhältnisses in Form des Klimawandels

• Zerfall öffentlicher Strukturen

• Aufbrechen von gesellschaftlicher Gewalt im Alltag, namentlich gegen Juden, Frauen, Schwule und Lesben, Queers – Rassismus, Antisemitismus und Sexismus erleben ein vor einigen Jahren noch unvorstellbares Revival

• sich ausbreitende Verschwörungsvorstellungen

• geopolitische Konflikte drohen sich zu einem Dritten Weltkrieg zu entwickeln

• Zerfall von Staaten, bisher im globalen Süden, droht auch die Zentren zu erfassen

• ungebannte Gefahr eines Crashs der internationalen Finanzmärkte

• sich durch die Digitalisierung verschärfende Überflüssigmachung menschlicher Arbeitskraft.

Die politische Linke steht diesen krisenhaften Entwicklungen weitgehend hilflos gegenüber. Oft werden lediglich Diskriminierungsstrukturen thematisiert und wo man radikal sein will, ergeht man sich gegen „Reiche“ und fordert lediglich eine gesellschaftliche Umverteilung von Macht und Reichtum. Allenthalben wird betont, dass die Geschichte sich nicht wiederholen dürfe und man aus ihr lernen müsse. Worin allerdings diese Lehre bestehen sollte, bleibt weitgehend unklar. Die Rezepte gehen jedenfalls (oftmals) nicht über eine Beschwörung „unserer Demokratie“ hinaus. Was fehlt ist ein Blick auf den gesellschaftlichen Zusammenhang dieser Krisen und ihre Ursachen.

Die Welt scheint aktuell unter den Wirkungen der mikroelektronischen Revolution und der Digitalisierung in eine ähnliche Krise zu geraten, wie sie sich bereits in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts abgezeichnet hatte und die damals in das Grauen des Faschismus/ Nationalsozialismus führte. Bereits inmitten der Katastrophen des Ersten Weltkriegs hatte Rosa Luxemburg vom drohenden Rückfall in die Barbarei gesprochen, sofern es nicht gelinge, die Gesellschaft rational und menschlich zu gestalten. Vor diesem Hintergrund entstand in dieser Zeit im Umfeld des „Instituts für Sozialforschung“ das Konzept einer interdisziplinären Sozialforschung, in dem unterschiedlichste Krisenerscheinungen zu einer Auseinandersetzung mit der Gesellschaft als ganzer formuliert werden sollten. Ökonomiekritik wurde zu diesem Zweck mit tiefenpsychologischer Forschung und Kulturkritik verbunden. Dabei wurde erforscht, warum die kapitalistische Gesellschaft in eine neue Barbarei treibt, anstatt im menschlichen Sinne umgestaltet zu werden.

Diese Überlegungen gingen auf den von Marx thematisierten sich verschärfenden Widerspruch zwischen den Produktivkräften und den Produktionsverhältnissen zurück, der sich darin zeigt, dass gerade die fortschreitende Produktivität Verwerfungen erzeugt, die über die Menschheit wie Naturkatastrophen hereinbrechen, obwohl sie von Menschen hergestellt sind und somit abwendbar wären. Unter den Bedingungen der ersten industriellen Revolution zeigte Marx die Krisendynamik der kapitalistischen Gesellschaft auf und formulierte den kategorischen Imperativ alle Verhältnisse umzuwerfen, die der individuellen Freiheit entgegenstehen. Aus dem krisenhaften Verlauf der kapitalistischen Gesellschaft soll sich die Möglichkeit ihrer Kritik ergeben, andererseits hat diese Kritik den krisenhaften Verlauf zuzuspitzen und umzuwenden, mit dem Ziel die Gesellschaft vernünftig zu gestalten. Der Krisenprozess ist mittels einer sich aus ihm ergebenden immanenten Kritik in menschliche Regie zu nehmen, um Ansatzpunkt gesellschaftlicher Umwälzungen zu werden.

Die Reformulierung einer den heutigen Verhältnissen entsprechenden kritischen Theorie, anknüpfend an die Marxsche Kritik und ihre Erweiterung unter den Bedingungen des 20. Jahrhunderts, ist heute dringend an der Zeit, um den gegenwärtigen destruktiven Tendenzen Einhalt zu gebieten. Weder ist deren Kritik heute überholt, noch lässt sie sich umstandslos auf die heutigen Problemlagen übertragen. Vortrag und Diskussion sollen ergründen, worin die Krisendynamik der bestehenden Gesellschaft besteht und wie aus ebendieser eine treffende Kritik entfaltet werden kann, wer das Subjekt einer nötigen Veränderung sein könnte und wo der Ansatzpunkt für eine solche zu finden sein könnte.

Gliederung des Vortrags:

1. Der Zusammenhang von Kritik und Krise bei Marx

2. Die interdisziplinäre Arbeit des Instituts für Sozialforschung und die Dialektik der Aufklärung

3. Aktuelle Probleme kritischer Theorie unter den Bedingungen der multiplen Krise

![Association Contre la Barbarie [ACLB]](https://aclbhameln.noblogs.org/files/2023/03/cropped-ACLB_2023.jpg)

Am 7. Oktober 2023 verübte eine terroristische palästinensische Einheitsfront zusammen mit palästinensischen Zivilisten das größte antisemitische Massaker seit der Shoah. 1182 Menschen wurden in Israel brutal ermordet, hunderte verschleppt. Noch heute, zwei Jahre später, sind Geiseln in Gaza gefangen. Zwanzig von ihnen leben noch. Sie sind der Folter und der Willkür ihrer Entführer ausgeliefert.

Am 7. Oktober 2023 verübte eine terroristische palästinensische Einheitsfront zusammen mit palästinensischen Zivilisten das größte antisemitische Massaker seit der Shoah. 1182 Menschen wurden in Israel brutal ermordet, hunderte verschleppt. Noch heute, zwei Jahre später, sind Geiseln in Gaza gefangen. Zwanzig von ihnen leben noch. Sie sind der Folter und der Willkür ihrer Entführer ausgeliefert.